Des coupures d’électricité cet hiver ? RTE alerte sur la sécurité d’approvisionnement

Le gestionnaire du réseau RTE[1] a mis à jour ses prévisions sur l’équilibre offre-demande d’électricité pour l’hiver. Ce nouveau rapport confirme les prévisions précédentes, à savoir : l’hiver 2020-2021 est sous vigilance particulière de décembre 2020 à mars 2021. Bien que RTE constate les premiers effets positifs de la révision du calendrier de maintenance du parc nucléaire cette nouvelle alerte questionne la politique gouvernementale de fermeture des moyens de productions pilotables.

L’approvisionnement en électricité au cœur de l’hiver « ne devrait représenter aucune difficulté avec des conditions météorologiques[2] normales pour la saison », note RTE dans son rapport publié le 19 novembre. En revanche, « en cas de situations climatiques particulières combinant situation de froid et absence de vent, des difficultés à approvisionner l’ensemble du territoire sont possibles ».

Le gestionnaire du réseau désigne trois périodes :

« En décembre [2020], le risque de difficultés d’approvisionnement en électricité sera significativement réduit, grâce à une meilleure disponibilité du parc nucléaire et des conditions météorologiques conformes aux normales de saison, selon les prévisions à 45 jours ».

« En janvier [2021], le risque sera de même nature que lors des dernières années ».

« En février et début mars, le risque sera plus important que les années précédentes. En effet, fin février, 13 réacteurs seront à l’arrêt à la suite du report des programmes de maintenance des réacteurs nucléaires depuis le début de la crise sanitaire ».

Cette situation a été anticipée dès mars 2020 en révisant notamment le calendrier d’arrêt de tranches nécessaire à la maintenance et au chargement de combustibles, et en conduisant une économie sur les ressources hydrauliques.

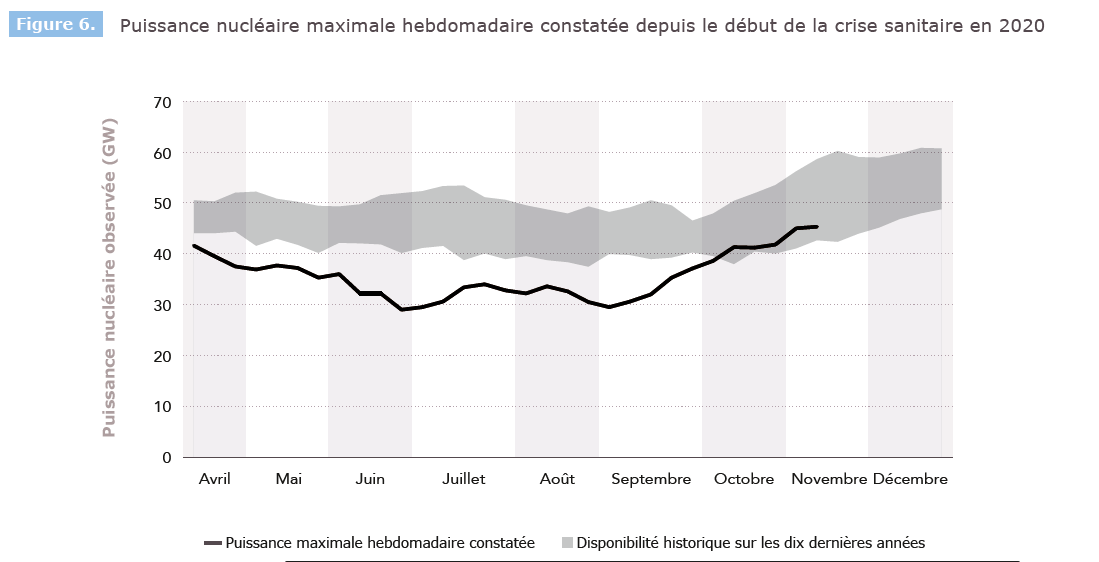

La « disponibilité du parc nucléaire a évolué conformément aux prévisions », relève RTE. Les arrêts pour maintenance ont été repensés pour optimiser la disponibilité du parc nucléaire au cœur de l’hiver. « Cette décision a eu des effets très favorables : il n’y a pas eu de difficulté d’approvisionnement durant l’été, et la disponibilité du parc nucléaire a été maximisée pour l’hiver ». Plusieurs réacteurs ont été mis en « économie de combustible » pour repousser l’arrêt du rechargement, c’est par exemple le cas de Civaux-2 (1450 MW) qui était toujours à une puissance de 400 MW début septembre.

Disponibilité du parc nucléaire français (2020)

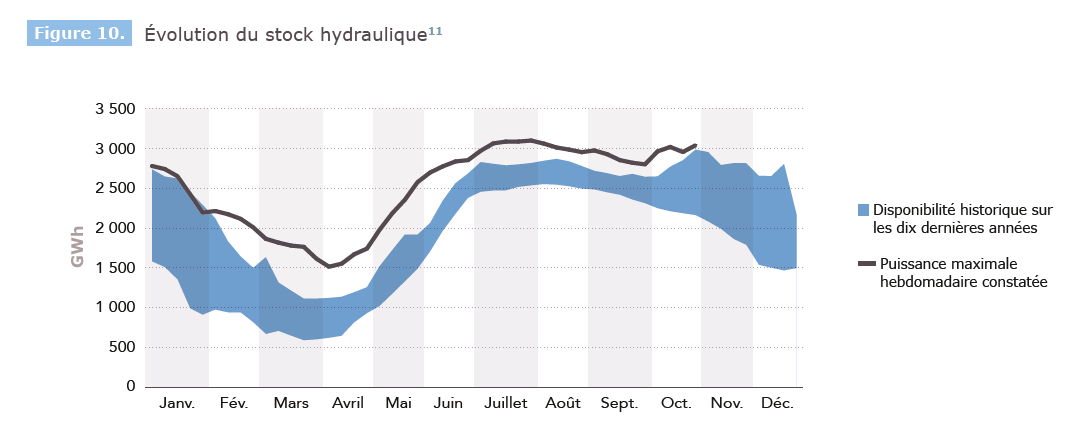

De plus, le stock hydraulique a été « géré de manière prudente et permet de disposer à date de réserves supérieures aux dernières années ». Les stocks sont aujourd’hui bien au-dessus de la disponibilité historique avec plus de 3000 GW.

Evolution du stock hydraulique[3]

Une menace structurelle ou conjoncturelle ?

Deux remarques peuvent être faites quant à l’impact de la crise sanitaire sur la sécurité d’approvisionnement. Premièrement, sur le long terme, le coronavirus SARS-COV-2 a accentué les menaces sur la sécurité d’approvisionnement mais n’en est pas l’origine. En effet, dès novembre 2019, RTE alertait déjà sur le passage de l’hiver 2022-2023 en soulignant la fermeture de moyens de production pilotables de nos voisins européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse)[5] et en France où en dix ans 8,7 GW de capacités fossiles et 1,8 GW de capacités nucléaires ont été fermées (les deux réacteurs de Fessenheim). RTE mentionne d’ailleurs qu’« en janvier, le risque sera de même nature que lors des dernières années ».

Pour rappel le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui présente une trajectoire de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à l’horizon 2035, prévoit (sous un certain nombre de conditions) un calendrier de mise à l’arrêt définitif, à partir de 2027 et potentiellement dès 2025, de 12 réacteurs de 900 MW avant 2035 (hors Fessenheim) ; soit une baisse sur la période de la capacité nucléaire de 11 GW (17 % de la capacité nucléaire disponible)[5].

Deuxièmement, à court terme, c’est-à-dire pour le passage de l’hiver 2020-2021, la crise sanitaire et les mesures de confinement à la mi-mars ont impacté le calendrier d’arrêts de tranches d’EDF et les marges de manœuvres se trouvent désormais réduites.

Dans les deux cas le problème est le même : le déclin des capacités de production pilotables et la réduction des « marges » nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement dans les périodes de forte demande/consommation électrique.

La faute au nucléaire ?

Selon la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili la menace sur la sécurité d’approvisionnement provient du manque d’action contre le gaspillage énergétique des logements et du « système électrique trop dépendant du nucléaire ». La solution proposée : « diversifier le mix », déclare-t-elle, sans cependant préciser avec quelle énergie.

Il est nécessaire de rappeler que le GIEC (2018) a confirmé le rôle du nucléaire dans les scénarios de décarbonation[7] et que les pays qui ont réduit leur parc nucléaire, ou souhaitent le faire, ont vu la construction de nouveaux moyens de production fossiles (Allemagne, Belgique, Japon) pour assurer la production électrique. Le nucléaire, en tant qu’énergie pilotable[6] disponible et bas carbone, est un allié indispensable de la sécurité d’approvisionnement si la France souhaite atteindre ses objectifs de réduction d’émission de CO2 dans les secteurs qui restent carbonés aujourd’hui, l’habitat-tertiaire et les transports.

[1] Réseau de transport d’électricité.

[2] Il faut noter que la météo impacte à la fois la production électrique et la consommation.

[3] L’évolution du stock hydraulique présentée sur cette figure correspond à l’« énergie de tête » du stock hydraulique français, c’est-à-dire celle que l’on peut produire sur la (seule) centrale directement rattachée au réservoir en fonction de son remplissage.

[6] Centrales nucléaires, installations hydroélectriques, centrales thermiques à combustibles fossiles et à biomasse.